診療科・部門

これから出産を控えている方、ご家族の方へ

大事な赤ちゃんを大学病院でお迎えしませんか?

当院はリスクの有無に関わらず、広く分娩を受け入れています。

周産期専門医の資格を持つ産科医を中心に、各診療科の医師・助産師・看護師など、多職種で連携しながら、できるだけ自然な分娩を目指しています。妊婦さんやご家族のご希望があれば、無痛分娩や立ち合い分娩、分娩中のアロマテラピーやフットバスなどもできます。それぞれのニーズに沿ってご満足いただける分娩となるようサポートいたします。

当院で妊婦健診・出産を希望される方へ

- 当院には、かかりつけのクリニックなどで妊娠確認後から受診可能です。

- 受診するためには、紹介元の医師から当院産科にFAX用紙と紹介状をご送付いただく必要があります。

- 初診は完全予約制で、予約日はFAXの内容を確認後、助産師よりご本人に電話連絡をして決定します。

※電話連絡は FAX された日の翌日以降の平日 13時~16 時頃にいたします。

初診時に忘れずにお持ちください

- 当院産科宛ての紹介状(原本)

- 母子健康手帳と別冊(妊婦健康診査受診票)

- 当院の診察券

- 健康保険証(またはマイナンバーカード)

- 在留カード(外国籍の方のみ)

- お薬手帳

- 上の子の母子健康手帳(経産婦の方のみ)

- 問診票(ダウンロードして印刷し、記入してお持ちください)

産科初診用FAX用紙・患者様へのご案内・問診票(新)(PDF形式、1291KB)

当院の妊娠&分娩管理

まず妊娠がわかったら、お住まいの市区町村へ妊娠届を出す必要があります。妊娠届が受理されると、妊婦健康診査受診票が母子健康手帳と一緒に交付されますので、妊婦健診の際には忘れずにお持ちください。

妊婦健診は、お母さんの健康状態と赤ちゃんの成長を確認するために行います。厚生労働省では、妊婦健診を妊娠期間(約40週間)の間に14回程度受けることを推奨しており、周産期リスクがない方は、妊娠初期は4週ごと、妊娠24週以降は2週ごと、妊娠36週以降は毎週健診を行います。

妊婦健診(産科医健診、助産師指導)

当院産科では、合併症などリスクのある妊婦さんにもリスクのない妊婦さんもそれぞれの状態にあわせて健診を行い、母児の状態を判断しています。また、病棟の助産師も妊婦健診に立ち合い、外来から入院までシームレスな保健指導を行っています。

妊娠・出産は、いろいろと心配が多いことと思いますが、妊婦さんやご家族が少しでも安心して赤ちゃんをお迎えできるように、一人ひとりのリスクや出産に対する希望をしっかり把握してサポートいたします。

- 当院はチームで診療を行うため、診療する医師は毎回同じ医師ではありません。毎週のカンファレンスなどで情報共有をしながら、適切な診療を行います。

- 医師または臨床検査技師が超音波検査を、助産師が保健指導を担当します。

- 的確に診断をするために、複数の医師で診察することがあります。

- プライバシー保護のため、診察中の撮影や録音は原則ご遠慮ください。

- 教育のため、医師、看護師、助産師などの学生が診療に同席させていただくことがあります。

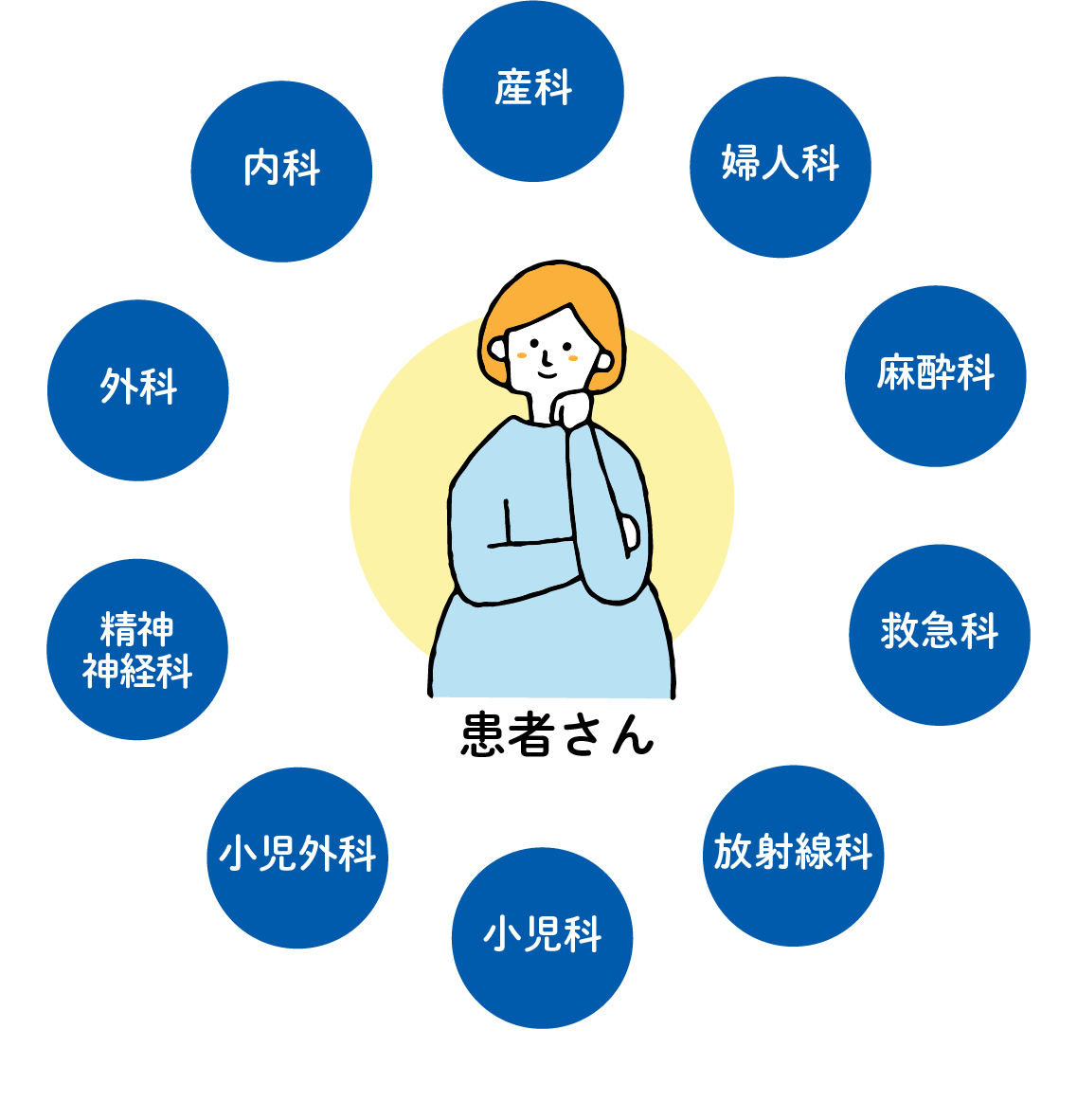

ハイリスク管理が必要な妊婦さんの場合、専門の診療科と連携して妊娠管理を行います

以下の項目に当てはまる妊婦さんも、当院で対応可能です!

・切迫早産、早産

・多胎妊娠(双子以上の妊娠)

・前置胎盤

・40歳を超える高年妊娠

・高度肥満

・胎児に何か疾患がみつかった場合

・婦人科系疾患(子宮体がん、頸がん、卵巣腫瘍など)

・第一子の妊娠・出産経過に異常があった方(常位胎盤早期剝離や早産、産後出血、胎児疾患など)

・糖尿病や膠原病・高血圧・精神疾患などの内科or外科疾患などの合併症 など

※双胎の自然分娩にも対応できます。(条件あり)

※帝王切開後の自然分娩をご希望の場合、ご相談に応じます。(条件あり)

当院は、千葉県の総合周産期母子医療センター(注1)として、母児の安全を守るための充実した医療体制を整えおり、新生児のための集中治療室(NICU)15床、新生児回復室(GCU)12床、母体・胎児集中治療管理室(MFICU)6床を備えています。

妊娠・出産では、何が起こるかわかりません。そのため、どんな事態にも即対応できるように、小児科・小児外科をはじめ、院内の診療科と緊密な連携を保ちながら、母児の安全を見守っています。

(注1)総合周産期母子医療センターとは?

妊娠22週から生後1週間未満の周産期における、母体・胎児・新生児の医療を総合的に提供する医療機関のことです。母体・胎児集中治療管理室(MFICU)と新生児のための集中治療管理室(NICU)を備え、常時母体・新生児の搬送を受け入れます。

妊婦健診のスケジュール(周産期リスクがない場合)

| 週数(目安) | 健診間隔 | 健診の内容 |

|---|---|---|

| 8週~11週 | 4週ごと | 血液検査(初期検査)、経腟超音波検査(子宮内正常妊娠確認、保険診療)、 子宮がん検査 |

| 10週~12週 | 経腟超音波検査 | |

| 13週~16週 | 経腹超音波検査、助産師保健指導 | |

| 17週~20週 | 超音波スクリーニング①(火or木午後) | |

| 21週~24週 | 2週ごと | 経腟超音波検査、経腹超音波検査、クラミジア・淋菌 |

| 25週~26週 | 血液検査(中期検査)、助産師保健指導 | |

| 27週~28週 | 超音波スクリーニング②(火or木午後) | |

| 29週~30週 | 助産師保健指導 | |

| 31週~32週 | 経腹超音波検査 | |

| 33週~34週 | 助産師保健指導 | |

| 35週~36週 | 毎週 | 血液検査(後期検査)、経腟超音波検査、経腹超音波検査、帯下培養 |

| 36週~37週 | 胎児心拍モニタリング | |

| 37週~38週 | 経腹超音波検査 | |

| 38週~39週 | 経腹超音波検査(羊水量・胎位) | |

| 39週~40週 | 経腹超音波検査、胎児心拍モニタリング | |

| 40週(週2回) | 経腹超音波検査(羊水量・胎位)、胎児心拍モニタリング |

※経過によって、検査の週数が前後することがあります。

※ご希望の方は、妊娠中のRSウイルスワクチンの接種が可能です。

※赤ちゃんの状態によっては、ご自宅での胎児心拍数モニタリング装置の貸し出しができます。

※さまざまな疾患やリスクのある妊婦さんは、追加の受診が必要な場合があります。

当院の妊婦健診で実施する検査

| 検査の種類 | 検査名 | 検査の内容 |

|---|---|---|

| 血液検査(初期) | 風疹抗体(HI) | 妊娠初期に風疹に感染すると、胎児に先天性風疹症候群を引き起こすことがあるため、抗体を調べます。 |

| 貧血 | 血液中の赤血球や白血球、血小板などの細胞成分の数や大きさを測定し、貧血や白血病、出血しやすくなる病気などの有無を確認します。 | |

| 血糖 | 食事をした状態で血液を採取して血糖値を測定します。 | |

| 血液型(ABO・Rh) | 分娩のとき、ごくまれに大量出血することがあるため、輸血に備えて検査します。 | |

| B型肝炎(HBs抗原) | 母子感染の対策として、お母さんがB型肝炎ウイルスを持っているかどうか調べます。 | |

| C型肝炎(HCV抗体) | お母さんがC型肝炎ウイルスを持っているかどうかを調べます。 | |

| HIV抗体 | HIV陽性の場合、母体に危険を伴うため注意しなければなりません。また胎児への感染を防ぐ処置も必要になります。 | |

| 梅毒抗体 | お母さんが梅毒にかかっていると、胎盤を通して胎児に先天梅毒を起こしてしまうため、胎盤の完成前の発見と治療が必要になります。 | |

| トキソプラズマ抗体(IgM) | 妊娠中に感染してしまうと、胎児への感染や流産などを引き起こす可能性があります。 | |

| 血液検査(中期) | 貧血 | 血液中の赤血球や白血球、血小板などの細胞成分の数や大きさを測定し、貧血や白血病、出血しやすくなる病気などの有無を確認します。 |

| 糖負荷検査(50gGCT) | 妊娠糖尿病のスクリーニング検査です。 | |

| HTLV-1抗体 | 成人T細胞白血病の抗体検査です。このウイルスをお母さんが持っていると、母乳を介して赤ちゃんに感染することがあります。 | |

| 血液検査(後期) | 貧血 | 血液中の赤血球や白血球、血小板などの細胞成分の数や大きさを測定し、貧血や白血病、出血しやすくなる病気などの有無を確認します。 |

| その他の検査 | 子宮がん検査 | 子宮頚部の細胞を採取して検査します。 |

| クラミジア検査 | 妊娠中にクラミジアに感染すると、切迫早産・流産、新生児の肺炎などの危険があるため、事前に調べます。 | |

| 淋菌検査 | 妊婦さんが淋菌に感染すると、流産や早産、破水の原因になる可能性があります。また分娩時に赤ちゃんに感染することもあります。 | |

| 帯下培養 | B群溶連菌を検査します。陽性の場合、分娩時に抗菌薬の予防投与が必要です。 |

助産師指導について

当院では、38名の助産師(うちアドバンス助産師(注2)6名)が働いています。マタニティライフを快適にお過ごしいただくため、妊娠前から出産後まで一人ひとりに合わせたケアを行い、お母さんと赤ちゃんのサポートを行っています。もし医師には聞きにくい質問などがありましたら、お気軽に助産師にご相談ください。妊娠中の過ごし方や日常生活の注意点、出産に対する不安、産後の生活など、赤ちゃんを迎えるための準備を一緒に行っていきましょう。いつでもお気軽にご相談ください。

(注2)アドバンス助産師とは?

助産にかかわる高度な知識と技術を認証された助産師のことで、一般財団法人 日本助産評価機構が運営する「CLoCMiP(クリニカルラダー)レベルIII認証制度」の認証を受けた助産師のことをいいます。

妊娠前から退院後まで

助産師が快適なマタニティライフを

しっかりサポート!

-

妊娠前

プレコンセプションケア外来・リプロダクション支援センターでのアドバンス助産師の支援

-

妊娠中

経験豊富な助産師による一人ひとりに合わせた保健指導

-

分娩時

アロマテラピー・フットバスなど妊婦さんのご希望に沿った支援を行います

-

退院後

2週間健診・1か月健診での助産師外来

妊娠と薬相談外来(平日木曜・午後)

妊娠と薬相談外来をご希望の方はこちらをご確認ください。

妊娠と薬相談外来

胎児エコースクリーニング外来(妊娠20週、28週)

通常の妊婦健診で行う超音波検査では、赤ちゃんの推定体重、羊水量、頭の位置を確認しますが、胎児エコースクリーニング外来で行う胎児超音波スクリーニング検査では、赤ちゃんの全身を詳しく観察し、赤ちゃんの各臓器の構造に異常がないか、胎盤やさい帯に異常がないかなどを、2人体制で調べます。赤ちゃんに何か問題がある場合、早期に発見することで、あらゆる可能性を考慮しながら対処法を検討し、小児科・小児外科の医師と情報共有、適切な分娩施設への紹介や分娩時期の検討など、出生後の赤ちゃんとご家族にとってよりよい対応が可能になります。

無痛分娩

無痛分娩とは、硬膜外麻酔を用いて陣痛に伴う痛みをやわらげながら行う出産方法のことです。

- 脊髄の近くに麻酔薬を少しずつ注入し、痛みを伝える神経をブロックします。

- 麻酔によって痛みは和らぎますが、完全に無痛・無感覚になるわけではありません。痛みの感じ方には、個人差があります。 下半身の感覚はある程度残るため、赤ちゃんが降りていく感覚や子宮の収縮をある程度感じることができます。

無痛分娩には、陣痛が始まるのを自然に待つオンデマンド無痛分娩(自然無痛分娩)と、出産日を決めて陣痛誘発を行う計画無痛分娩の2種類がありますが、当院では、計画無痛分娩のみ提供しています(原則として、無痛分娩は平日日中のみとし、休日夜間は行っておりません)。

※お母さんの健康状態によっては、無痛分娩が行えない場合もあります。

※無痛分娩の費用は自費(10万円)です。無痛分娩開始後に、緊急で帝王切開を行った場合にも無痛分娩費用はかかります。

帝王切開や吸引分娩などの処置には保険が適用されます。

妊婦さん・ご家族に向けた当院のサービス

お渡ししています!

- 産直後パット(使い捨てショーツつき)

- お産用パッド(M・L サイズ)

- 産褥ショーツ(αショーツ)

- キュットベルト(産後骨盤ベルト)

- 赤ちゃんおしり拭き(ノンアルコール)

- 母乳パット

- 出生直後用赤ちゃんの帽子

- おへその消毒セット(消毒と綿棒入り)

分娩費用について

当院の分娩費用は、入院日数や個々の状況によって異なります。下記は平均的な入院(経腟分娩は6日間、帝王切開は7日間)をもとに算出した概算です。出産育児一時金の直接支払制度をご利用の場合、ご本人の負担額は分娩費用の総額から50万円を引いた額となります。なお、入院より前の妊婦健診費用やカウンセリング費用は含みません。ご不明点については、入退院窓口にお問合わせください。

分娩費用

経腟分娩の場合

| 分娩の種類 | 概算の金額 | ご本人負担額 (出産育児一時金を差し引いた額) |

|---|---|---|

| 通常の分娩 | 約75~80万円 | 約25~30万円 |

| 無痛分娩 | 約85~90万円 | 約35~40万円 |

帝王切開の場合

| 分娩の種類 | 概算の金額 | ご本人負担額 (出産育児一時金を差し引いた額) |

|---|---|---|

| 帝王切開 | 約70万円 | 約20万円 |

- 概算額には、赤ちゃんが生まれた後の正常新生児管理料(11,000円/1日)が含まれています。

ただし、新生児が医学的理由に より新生児科入院管理となった場合、正常新生児管理料はかかりません。 - 帝王切開は医師が必要と判断した場合に行われる医療行為のため、手術費自体は健康保険が適用されます。

- 深夜や時間外の分娩は、割増料金となります。(平日時間外の場合:60,000円、土日祝日または深夜の場合:80,000円)

- 有料個室を希望される場合には、差額ベッド代が別途発生します。

- 費用や公費負担額は、途中で変わることがあります。

正常分娩の一般的な分娩費用の内訳

正常分娩(注3)の場合の一般的な分娩費用の内訳は次のとおりです。

(注3)妊娠満37週~42週のあいだに、帝王切開などを伴わず進行する経腟分娩のこと。

| すべての方が対象 | 入院料 | 出産における入院にかかる費用のことで、部屋代と食事代を合わせたものです。金額は入院日数に応じて算出されますが、平均日数はだいたい6日程度です。 |

|---|---|---|

| 室料差額 | 「差額ベッド代」ともいい、妊婦さんが有料個室を希望された場合に発生する、入院料に対する追加金額のことです。入院料と同じく、入院日数に応じて算出されます。 | |

| 分娩料 | 分娩介助にかかる費用のことです。分娩方法やいつ分娩を行うかによって金額が異なります。帝王切開費に対しては、健康保険が適用されます。 | |

| 新生児管理保育料 | 生まれた赤ちゃんの管理費用と保育費用のことです。管理費用とは、赤ちゃんの検査などの費用で、保育費用とは赤ちゃんのおむつやミルクなどにかかる費用です。 | |

| 検査・薬剤料 | 妊婦さんの検査・薬剤にかかる費用のことで、出産後の産褥期にかかるものも含みます。 | |

| 処置・手術料 | 妊婦さんに対する医学的処置にかかる費用のことです。検査・薬剤料と同じく、出産後の産褥期にかかるものも含みます。 | |

| 一部の方が対象 | そのほかの費用 | 説明文書のような文書料などの費用です。 |

| 無痛分娩の費用 | 通常の分娩費とは別に麻酔代などの費用がかかります。健康保険は適用されません。追加となる費用には、下記のようなものがあります。

薬剤料

無痛分娩における薬剤料とは、硬膜外麻酔に使用する薬剤の費用です。麻酔のカテーテルを硬膜外に入れる前の、皮膚表面の麻酔に使用する薬剤も含みます。 手技料(硬膜外麻酔) 硬膜外麻酔をかける手技や管理の費用のことです。 |

赤ちゃんに行うオプション検査の費用

オプションで選択できる有料の検査もあります。こちらの検査料は、上記の概算額とは別途でかかります。

| 検査の種類 | 検査の内容 |

|---|---|

| 新生児聴覚検査(AABR) | 赤ちゃんがぐっすり眠っている状態で小さい音を聞かせ、その時の脳から出る反応波形を測定し、正常な波形と比較することで判定する検査です。 |

| サイトメガロウイルス感染症スクリーニング | サイトメガロウイルスは、出生前または出生前後に乳児が感染すると重篤な疾患を引き起こすことがあるため、感染の有無を調べます。 |

| オプショナルスクリーニング検査 | 新生児マススクリーニングの対象となっていない7つの疾患である可能性を調べる検査です。 |

分娩費用に関わる公的なサポート

正常分娩の費用や無痛分娩の費用は、健康保険の対象外のため、いずれも自費となりますが、異常分娩の場合には健康保険が適用されます。異常分娩は、帝王切開のほか、吸引分娩や鉗子分娩、早産、骨盤位分娩などが含まれます。ただし、入院料や差額ベッド代は異常分娩の場合でも保険適用外です。また健康保険に加入していれば分娩費用の支援が受けられますので、自分が受けられる公的サポートについて事前に確認しておきましょう。必要に応じてソーシャルワーカーに相談することができます。