当院では、21区分38行為全ての特定行為研修を開講しています。所属施設や受講者のニーズに合わせて、必要な特定行為を1区分から受講することが可能です。また、厚生労働省が提示している領域別パッケージは4領域から選択できます。特定行為研修の新規受講者から修了者の区分別科目追加受講等、多様な受講者に対応した研修を提供しています。

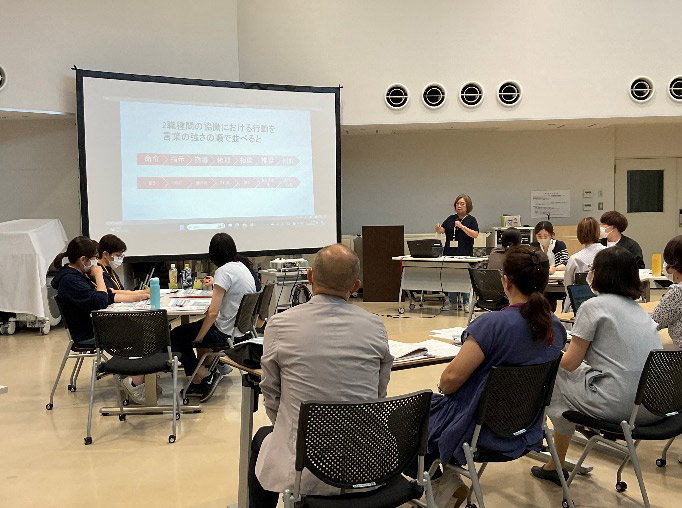

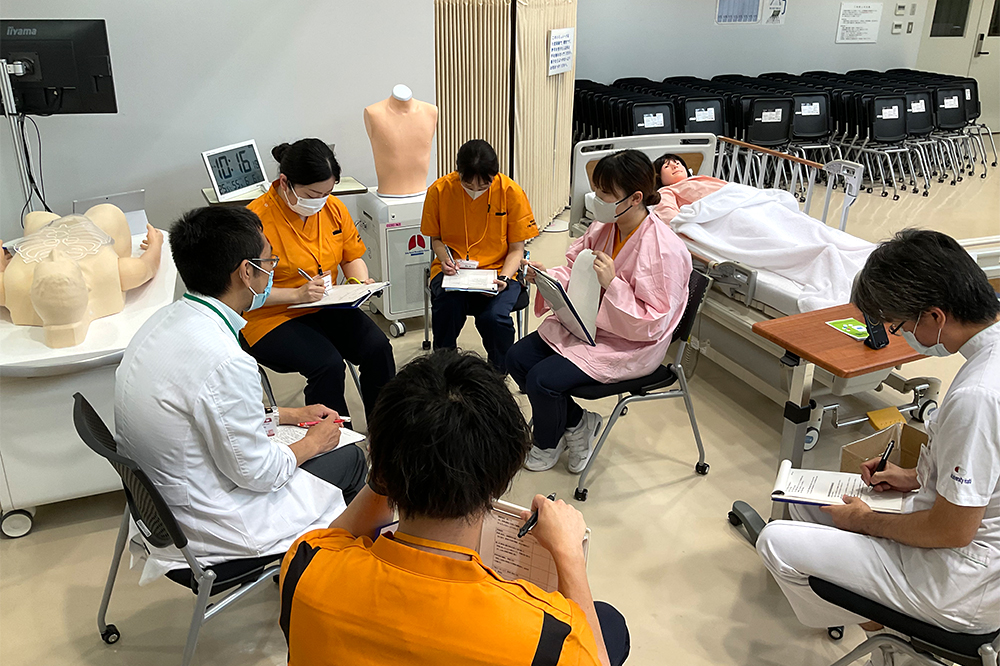

研修指導は、大学病院ならではの指導経験豊富な医師や看護師が担当します。院内に併設されている医学部研究院附属クリニカル・スキルズ・センター(CCSC)において、多種多様なシミュレータ機器やモデルを活用し、実践に近い技能トレーニングやシミュレーショントレーニングが実施できるのも魅力の一つです。

多様な受講者のニーズに合わせた

自由な科目選択が可能

当院の研修は、厚生労働省教育訓練給付制度(一般教育訓練給付金)の対象講座です。

研修期間は1年間です。主にeラーニングで自己学習と演習、数回の集合研修により働きながらの受講が可能です。共通科目の研修を修了後、各々の選択した区分別科目研修にすすみます。実習は所属施設で行うことを基本とします。

200時間程度のeラーニング講義と月に1、2回の集合研修

| 特定行為区分(21区分) | 特定行為(38行為) |

|---|---|

| 1. 吸器(気道確保に係るもの)関連 | 経口用気管チューブ又は経鼻用気管チューブの位置の調整 |

| 2. 呼吸器(人工呼吸療法に係るもの)関連 | 侵襲的陽圧換気の設定の変更 |

| 非侵襲的陽圧換気の設定の変更 | |

| 人工呼吸管理がなされている者に対する鎮静薬の投与量の調整 | |

| 人工呼吸器からの離脱 | |

| 3. 呼吸器(長期呼吸療法に係るもの)関連 | 気管カニューレの交換 |

| 4. 循環器関連 | 一時的ペースメーカの操作及び管理 |

| 一時的ペースメーカリードの抜去 | |

| 経皮的心肺補助装置の操作及び管理 | |

| 大動脈内バルーンパンピングからの離脱を行うときの補助の頻度の調整 | |

| 5. 心嚢ドレーン管理関連 | 心嚢ドレーンの抜去 |

| 6. 胸腔ドレーン管理関連 | 低圧胸腔内持続吸引器の吸引圧の設定及びその変更 |

| 胸腔ドレーンの抜去 | |

| 7. 腹腔ドレーン管理関連 | 腹腔ドレーンの抜去(腹腔内に留置された穿刺針の抜針を含む) |

| 8. ろう孔管理関連 | 胃ろうカテーテルもしくは腸ろうカテーテルまたは胃ろうボタンの交換 |

| 膀胱ろうカテーテルの交換 | |

| 9. 栄養に係るカテーテル管理(中心静脈カテーテル管理) 関連 | 中心静脈カテーテルの抜去 |

| 10. 栄養に係るカテーテル管理(末梢留置型中心静脈注射用カテーテルの管理)関連 | 末梢留置型中心静脈注射用カテーテルの挿入 |

| 11. 創傷管理関連 | 褥瘡または慢性創傷の治療における血流のない壊死組織の除去 |

| 創傷に対する陰圧閉鎖療法 | |

| 12. 創部ドレーン管理関連 | 創部ドレーンの抜去 |

| 13. 動脈血液ガス分析関連 | 直接動脈穿刺法による採血 |

| 橈骨動脈ラインの確保 | |

| 14. 透析管理関連 | 急性血液浄化療法における血液透析器又は血液透析濾過器の操作及び管理 |

| 15. 栄養及び水分管理に係る薬剤投与関連 | 持続点滴中の高カロリー輸液の投与量の調整 |

| 脱水症状に対する輸液による補正 | |

| 16. 感染に係る薬剤投与関連 | 感染徴候がある者に対する薬剤の臨時の投与 |

| 17. 血糖コントロールに係る薬剤投与関連 | インスリンの投与量の調整 |

| 18. 術後疼痛管理関連 | 硬膜外カテーテルによる鎮痛剤の投与及び投与量の調整 |

| 19. 循環動態に係る薬剤投与関連 | 持続点滴中のカテコラミンの投与量の調整 |

| 持続点滴中のナトリウム、カリウム又はクロールの投与量の調整 | |

| 持続点滴中の降圧剤の投与量の調整 | |

| 持続点滴中の糖質輸液又は電解質輸液の投与量の調整 | |

| 持続点滴中の利尿剤の投与量の調整 | |

| 20. 精神及び神経症状に係る薬剤投与関連 | 抗けいれん剤の臨時の投与 |

| 抗精神病薬の臨時の投与 | |

| 抗不安薬の臨時の投与 | |

| 21. 皮膚損傷に係る薬剤投与関連 | 抗癌剤その他の薬剤が血管外に漏出したときのステロイド薬の局所注射及び投与量の調整 |

eラーニング講義と演習+診療現場での実習(各特定行為につき5症例以上の実技実習)

区分によってOSCE試験あり

| 特定行為区分 | 特定行為 |

|---|---|

| 呼吸器(長期呼吸療法に係るもの)関連 | 気管カニューレの交換 |

| ろう孔管理関連 | 胃ろうカテーテル若しくは腸ろうカテーテル又は胃ろうボタンの交換 |

| 膀胱ろうカテーテルの交換 | |

| 創傷管理関連 | 褥瘡又は慢性創傷の治療における血流のない壊死組織の除去 |

| 創傷に対する陰圧閉鎖療法 | |

| 栄養及び水分管理に係る薬剤投与関連 | 持続点滴中の高カロリー輸液の投与量の調整 |

| 脱水症状に対する輸液による補正 |

| 特定行為区分 | 特定行為 |

|---|---|

| 呼吸器(気道確保に係るもの)関連 | 経口用気管チューブ又は経鼻用気管チューブの位置の調整 |

| 呼吸器(人工呼吸療法に係るもの)関連 | 侵襲的陽圧換気の設定の変更 |

| 非侵襲的陽圧換気の設定の変更 | |

| 人工呼吸管理がなされている物に対する鎮静薬の投与量の調整 | |

| 人工呼吸器からの離脱 | |

| 動脈血液ガス分析関連 | 直接動脈穿刺法による採血 |

| 橈骨動脈ラインの確保 | |

| 栄養及び水分管理に係る薬剤投与関連 | 持続点滴中の高カロリー輸液の投与量の調整 |

| 脱水症状に対する輸液による補正 | |

| 術後疼痛管理関連 | 硬膜外カテーテルによる鎮痛剤の投与及び投与量の調整 |

| 循環動態に係る薬剤投与関連 | 持続点滴中のカテコラミンの投与量の調整 |

| 持続点滴中のナトリウム、カリウム又はクロールの投与量の調整 | |

| 持続点滴中の降圧剤の投与量の調整 | |

| 持続点滴中の糖質輸液又は電解質輸液の投与量の調整 | |

| 持続点滴中の利尿剤の投与量の調整 |

| 特定行為区分 | 特定行為 |

|---|---|

| 呼吸器(気道確保に係るもの)関連 | 経口用気管チューブ又は経鼻用気管チューブの位置の調整 |

| 呼吸器(人工呼吸療法に係るもの)関連 | 侵襲的陽圧換気の設定の変更 |

| 非侵襲的陽圧換気の設定の変更 | |

| 人工呼吸管理がなされている物に対する鎮静薬の投与量の調整 | |

| 人工呼吸器からの離脱 | |

| 動脈血液ガス分析関連 | 直接動脈穿刺法による採血 |

| 橈骨動脈ラインの確保 | |

| 栄養及び水分管理に係る薬剤投与関連 | 持続点滴中の高カロリー輸液の投与量の調整 |

| 脱水症状に対する輸液による補正 | |

| 精神及び神経症状に係る薬剤投与関連 | 抗けいれん剤の臨時の投与 |

| 抗精神病薬の臨時の投与 | |

| 抗不安薬の臨時の投与 |

| 特定行為区分 | 特定行為 |

|---|---|

| 呼吸器(気道確保に係るもの)関連 | 経口用気管チューブ又は経鼻用気管チューブの位置の調整 |

| 呼吸器(人工呼吸療法に係るもの)関連 | 侵襲的陽圧換気の設定の変更 |

| 非侵襲的陽圧換気の設定の変更 | |

| 人工呼吸管理がなされている物に対する鎮静薬の投与量の調整 | |

| 人工呼吸器からの離脱 | |

| 循環器関連 | 一時的ペースメーカの操作及び管理 |

| 一時的ペースメーカリードの抜去 | |

| 経皮的心肺補助装置の操作及び管理 | |

| 大動脈内バルーンパンピングからの離脱を行うときの補助の頻度の調整 | |

| 栄養に係るカテーテル管理(中心静脈カテーテル管理)関連 | 中心静脈カテーテルの抜去 |

| 動脈血液ガス分析関連 | 直接動脈穿刺法による採血 |

| 橈骨動脈ラインの確保 | |

| 循環動態に係る薬剤投与関連 | 持続点滴中のカテコラミンの投与量の調整 |

| 持続点滴中のナトリウム、カリウム又はクロールの投与量の調整 | |

| 持続点滴中の降圧剤の投与量の調整 | |

| 持続点滴中の糖質輸液又は電解質輸液の投与量の調整 | |

| 持続点滴中の利尿剤の投与量の調整 |

研修の指導は、経験豊富な医師・薬剤師・技師・看護師が担当します。病院職員以外に大学教員も指導に関わっており、千葉大学大学院看護学研究院の教員とは研修運営面においても連携協力しています。

研修後の安全かつ迅速な特定行為実践の観点から、臨地実習は受講者の所属施設で行うことを基本とします。(※別途当院の協力施設になる手続きが必要です)

科目によっては、当院の協力施設または千葉大学医学部附属病院で実習する場合があります。

受講後の実践に活用できるよう、事前に組織の管理者とよく相談してから選択しましょう!