離乳食初期(5~6ヶ月)に、白身魚、豆腐、などとたんぱく質性食品に慣れたら、卵黄を始めます。

卵黄は固ゆで卵(20分ゆでる)の卵黄のみを耳かき1杯から与え、問題なければ徐々に増やしていきましょう。卵のアレルゲンは加熱によって弱くなるため、十分な加熱調理が必要です。

卵ボーロは製造の工程から白身が含まれている可能性があるため、卵白が食べられることが確認できてから与えるよう注意しましょう。

- 離乳食初期 5~6ヶ月頃

卵黄1さじ→漸増

- 離乳食中期 7~8ヶ月頃

卵黄1個→全卵1/3個

- 離乳食後期 9~11ヶ月頃

全卵1/2個

- 離乳食完了期 12~18ヶ月頃

全卵1/2~2/3個

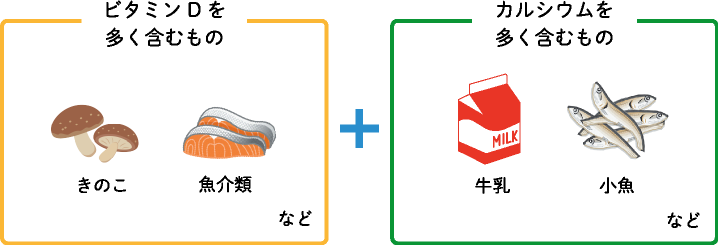

離乳食中期(7~8ヶ月)に、ヨーグルトや牛乳、塩分の少ないカッテージチーズなどを始めます。牛乳を飲用として摂取する適切な時期は1歳以降なので、この時期は料理に使用し、加熱して与えましょう。

- 離乳食初期 5~6ヶ月頃

育児用ミルク以外は与えません

- 離乳食中期 7~8ヶ月頃

プレーンヨーグルト50~70g

牛乳(料理に使用)50~70ml

カッテージチーズ 大さじ1弱

スライスチーズ 1/3枚

- 離乳食後期 9~11ヶ月頃

プレーンヨーグルト80g

牛乳(料理に使用)80ml

カッテージチーズ 大さじ1.5

スライスチーズ 2/3枚

- 離乳食完了期 12~18ヶ月頃

プレーンヨーグルト100g

牛乳(料理に使用)100ml

カッテージチーズ 大さじ2弱

スライスチーズ 1枚弱

小麦製品は6ヶ月以降に与えましょう。初めは、塩分の含まれない赤ちゃん用のうどんやそうめんが、おすすめです。食パンには卵が含まれる場合もあるので、含まれる商品については卵が摂取できることを確認してから与えるようにしましょう 。

- 離乳食初期 5~6ヶ月頃

つぶしがゆ1さじ~

※小麦製品は6か月以降に1さじ~

- 離乳食中期 7~8ヶ月頃

全粥50~80g

食パン15~20g

うどん(茹)35~55g

そうめん(乾)10~15g

コーンフレーク10~15g

- 離乳食後期 9~11ヶ月頃

全粥90g~軟飯80g

食パン25~35g

うどん(茹)60~90g

そうめん(乾)20~30g

コーンフレーク15~25g

パスタ(乾)15~25g

- 離乳食完了期 12~18ヶ月頃

軟飯90g~ご飯80g

食パン40~50g

うどん(茹)105~130g

そうめん(乾)30~40g

コーンフレーク30~35g

パスタ(乾)30~35g

中華蒸し麺55~70g

食品の進め方(PDF形式、513KB)

食品の進め方(PDF形式、513KB)