花粉症対策にアプリを活用し自己管理を

花粉症(季節性アレルギー性鼻炎)の患者の方へ:スギ花粉飛散シーズンを乗り切るための注意点とモバイルアプリへのご参加のお願い

アレルギー性鼻炎/花粉症の患者は依然として増加し、日本の人口の4割に達すると考えられています。多くの薬剤が使用されること以外にも、QOLへの影響は中等度喘息以上とも報告され社会問題になっています。政府も内閣府関係閣僚会議において花粉症に対する抜本的な対策を各省庁に指示しています。日常生活、学業や労働効率への影響は大きく、薬剤費や労働生産性障害を考慮した経費を含めますと国内の年間の経済的損失は4兆円を超えるとも報告されていますが、きちんとした科学的な評価は行われていません。

①スギ花粉飛散シーズンを乗り切るため:花粉症(季節性アレルギー性鼻炎)の中で最も患者数が多いのはスギ花粉症です。

例年症状が強い方は軽い症状発現と同時に薬物治療を始めること、又、改善が無ければ重症度に応じた様々な役部治療が必要です。耳鼻咽喉科の学会でも「花粉症重症化ゼロ作戦」としてキャンペーンを行っています(https://kafunsho-zero.jibika.or.jp/)。医療機関への早期受診をお勧めします。

花粉飛散シーズンを乗り切るために

1. 初期治療:軽症でも症状出現したらすぐ治療

2. ガイドラインに沿った様々な薬物を活用した治療

3. 改善なければ早期に専門医を受診

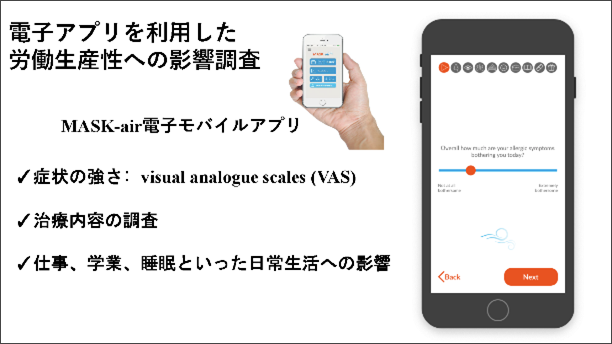

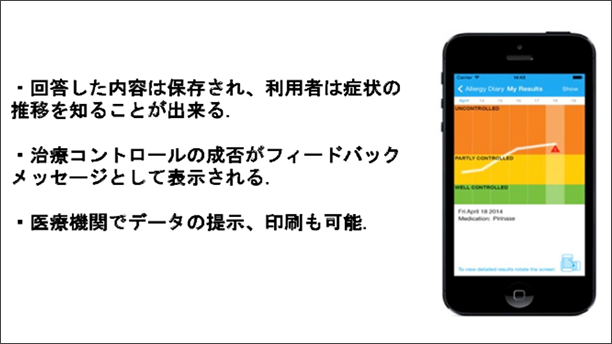

②今年度から、厚生労働科学研究として「季節性アレルギー性鼻炎の診療実態と経済的影響等の解明のための研究」が開始されました。本年4月から千葉労災病院、千葉大学、成田国際医療福祉大学などによる研究班を組織して花粉症診療の実態調査、経済的影響などの調査を進めています。その中で、MASK-airと言いますモバイルアプリを利用して労働生産性への影響について検討を始めています。これは、患者さん自身のスマートフォンを利用して、アプリをダウンロードして戴き、症状、治療薬剤、学業、仕事への影響などを記載して戴くものです。記載された内容は保存され、患者さんにフィードバックされて症状のコントロールの具合が通知されます。ダウンロードは無料ですし、個人情報は保護されます。

電子アプリ操作画面例

図1

図2

このアプリは元々はEUのアレルギー専門医グループによって開発されたもので、国際経済開発機構で発明賞を受け、すでに世界35か国で使用されています。私たちも日本語版を作成しています。臨床試験として行っており、アプリの中で適切な同意をいただくことになっており、もちろん自由参加です。千葉大学の倫理委員会の認可は得ています。

花粉症(季節性アレルギー性鼻炎)の日常生活、学業、労働生産性などの影響を明らかにして、その有効な治療などの対策に取り組むことは、患者さんの生活改善にも繋がるものと考えています。ぜひ、ご協力の程よろしくお願い申し上げます。下記のQRコードからダウンロード出来ます。

「MASK-air」アプリ(無料)は、iPhone版とAndroid版がダウンロード可能です。

iPhone版

Android版

アレルギー性鼻炎・喘息を改善に繋げるアプリ MASK-air

アレルギー性鼻炎について

アレルギー性鼻炎とは特定の物質(アレルゲン)に対して免疫反応が起こり、くしゃみ・鼻水・鼻づまりといった症状を呈する疾患です。アレルゲンによって大きく2つに分けられ、ダニやハウスダストが原因であると1年中症状があるため通年性アレルギー性鼻炎と呼ばれており、一方で原因が花粉である場合は一定の季節にだけ症状が引き起こされるため季節性アレルギー性鼻炎(花粉症)と呼ばれます。

アレルギー性鼻炎に対する治療は

- 抗原の除去と回避

- 薬物療法

- アレルゲン免疫療法

- 手術療法

が主です。

近年では特にアレルゲン免疫療法としてアレルゲンを少量投与することで、アレルゲンへの反応を抑制する方法の開発が進んでいます。また、基本的なことですがアレルゲンの暴露を防いだり、生活環境へアレルゲンを持ち込まないことはアレルギー症状を抑えるのにとても重要です。

このトピックスではこれまでに明らかになった知見から、最新の治療法や環境整備の方法などをご紹介していきます。

スギ花粉症対策

スギ花粉症ってどんな病気なの?

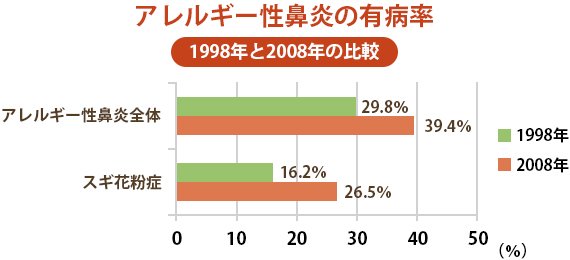

アレルギー性鼻炎は、スギ花粉やダニ抗原など、特異的アレルゲンとの反応で生じる、くしゃみ、水様性鼻漏、鼻閉を3主徴とする代表的なアレルギー疾患の1つと考えられています。特に、スギ花粉症は下図のように10年で有病率が10%以上増加し、国民の1/4以上が罹患しているとする報告もあります(注)。スギ花粉症は成人に多い疾患と考えられていますが、最近では発症の低年齢化が問題となっており、学童期前に発症する症例も増えています。

『鼻アレルギー診療ガイドライン -通年性鼻炎と花粉症-(改訂第8版)』ライフ・サイエンス

原因となるアレルゲン、たとえばスギ花粉に一定期間曝露されることで体内にスギ花粉に対するIgE抗体が産生されます。鼻粘膜からアレルゲンが侵入し、ヒスタミン顆粒を内部に蓄えたマスト細胞表面のIgE抗体とスギ花粉が抗原抗体反応を起こすと、ヒスタミンが放出されます。ヒスタミンが神経終末や血管に作用することでくしゃみ、水様性鼻漏、痒みなどの症状を引き起こします。スギ花粉症の時期は、インフルエンザなどの風邪症状と区別が難しい場合があります。いままで検査を受けたことがない方には、血液検査や皮膚テストでスギ花粉に対する抗体を医療機関で確認することをお勧めします。

まずは花粉を避けることが大切!

関東地方ではスギ花粉は2月から4月にかけて飛散します。花粉が飛散する時期にはなるべく花粉を避けるように心がけましょう。日常でできる対策は以下のようなものがあります。

- 花粉が多い時には外出を避け、メガネやマスクを着用しましょう。

- 表面がけばだったコートなどの着用は花粉が付きやすいので避けましょう。

- 帰宅の際は、玄関の外で服や髪をよく払ってから家に入りましょう。

- 家に入ったら、洗顔やうがいをきちんと行いましょう。

- 花粉が多いときは、なるべく窓をあけないで、換気は小さく開けて短時間にとどめましょう。

- 花粉が多いときは、なるべく洗濯物や布団を外に干すのは避けましょう。

症状がでたら、早めのお薬の治療をお勧めします!

例年、強い花粉症症状で困っている方には早めのお薬の治療をお勧めします。花粉飛散開始とともに、または症状が少しでも現れた時点でお薬を開始することが推奨されています。代表的なお薬は、第2世代抗ヒスタミン薬、抗ロイコトリエン薬、鼻噴霧用ステロイド薬などです。症状の内容や強さによって、お薬を単独で使用する場合や併用する場合があります。お住いの地域、花粉の飛散量、個人の過敏性によって症状が発現する時期や強さは違うので、専門の医師と相談して、皆さんに適した治療を選択しましょう。

舌下免疫療法ってどんな治療なの?

これまで紹介した抗ヒスタミン薬を含めたお薬の治療は、いま困っている症状を一時的に抑えることはできますが、アレルギー性鼻炎を根本的に治療できるものではありません。長期に症状を抑えることができ、抗ヒスタミン薬などのお薬の使用を減らすことが期待できる治療法の一つとして、免疫療法という治療法があります。特に、アレルゲンを舌下に投与する“舌下免疫療法”が2014年からスギ花粉症に対して一般治療として開始され注目されています。スギ花粉症と診断された患者さんが治療を受けることができますが、治療の資格をもった専門の医師の診察が必要になります。舌下免疫療法には以下のような注意点があります。

- エキスの舌下投与は自宅で行うことができますが、定期的な通院が必要です。

- 舌下投与は連日行う必要があり、最低3年間継続することが推奨されています。

- 効果の発現には個人差がありますが、最低3か月程度かかります。

- この治療が効かない方が1~2割程度存在します。

- 口腔内の脹れや、痒みなど局所の副作用がでることがあります。

- 局所の副作用の多くは軽症で治療開始1ヶ月以内に出現することが多いですが、治療を継続していくうちに自然に消失する場合がほとんどです。

- アナフィラキシーなど重篤な副作用は極めて稀です。

現在、千葉大学医学部附属病院(当院)における治療でスギ花粉症に対して使用できるものには、舌下液と舌下錠があります。舌下液は12歳以上の方が適用となります。舌下錠は12歳未満の小児の方にも使用することができますが、2019年4月までは2週間分しかお薬を処方することができないので、2週間に1回の通院が必要になります。治療開始1ヶ月程度は副作用が出やすく、スギ花粉の飛散時期に治療を開始することはできませんので注意してください。当院で治療を希望される方は、紹介状を持参のうえ受診をお願いします。

鼻アレルギー診療ガイドラインが改訂されました!

1998年、2008年と行われてきた耳鼻咽喉科医とその家族を対象としたアンケート調査が2019年に行われました。その結果がガイドライン改訂版に掲載されています(下図)。この結果をみると、アレルギー性鼻炎の有病率はこの10年間でも上昇しています。特にスギ花粉症の有病率の上昇が目立っています。また、年齢別にみてもほとんどの年代でスギ花粉症の有病率は増加し、特に、10-50歳代にかけて高い有病率を示しています。あくまで、耳鼻咽喉科医とその家族が対象ですので、全国民の有病率を代表するデータではありませんが、いまだにスギ花粉症が増えていることを示す結果と考えられます。

また、スギ花粉症の治療に関して、これまで重症の喘息や蕁麻疹で使用されてきた抗IgE抗体薬を重症のスギ花粉症にも使用することが出来るようになりました。抗ヒスタミン薬の内服やステロイドの点鼻薬を使用しても症状が改善しない患者さんを対象に使用することができます。スギ花粉飛散期に皮下注射でお薬を投与します。根治を目指すアレルゲン免疫療法とは治療のコンセプトが異なりますが、毎年お薬を使用しても症状に満足できない患者さんは専門医に一度相談してみてください。

アレルギー性鼻炎の有病率

耳鼻咽喉科医とその家族19,859例を対象にアンケート調査(2019年)

鼻アレルギー診療ガイドライン2020年度版(改訂第9版)

年齢別スギ花粉症有病率の変化

鼻アレルギー診療ガイドライン2020年度版(改訂第9版)